|

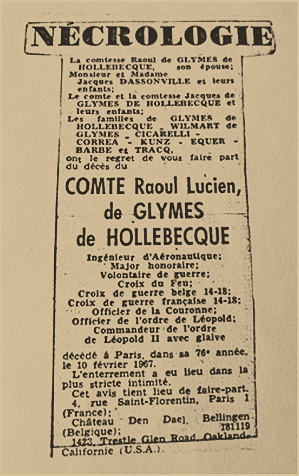

Pionnier de l'aviation

belge

Raoul-Lucien de

GLYMES de HOLLEBECQUE est un descendant des Comtes de Glymes de Hollebecque

et du Saint Empire, famille d'ancienne chevalerie, originaire du Duché de

Brabant (XIVème siècle). Raoul descend du Duc Jean II de Brabant.

Armes : d'azur billeté

d'or, à la bande d'argent brochant sur le tout.

Raoul de Glymes

de Hollebecque est né à San Isidro province de Buenos Aires en

Argentine, le 30 janvier 1892. Il est décédé à Sartrouville dans les Yvelines

en France, le 10 février 1967.

Il était le fils

du Comte Ernest de GLYMES de HOLLEBECQUE, né le 14 mars 1860 au Château de

Jodoigne-Souveraine en Belgique et de

Mercedes-Elysa PEREYRA del PUERTO, née en Argentine en 1866,

décédé en Argentine en 1922. Elle était la fille du

Colonel Olympides Peyreyra, gouverneur de la province de la Rioja

et de Juana (Juanita) PEYREYRA del PUERTO, descendante d'une famille

noble d'Espagne.

https://gw.geneanet.org/dassonville_w?lang=en&p=laure&n=dassonville&oc=2

Son père avait émigré en Argentine et

fut Directeur de la Banque Nationale à Buenos Aires. Ernest de GLYMES de

HOLLEBECQUE mourut à Jujuy en Argentine le 12 mars 1916 et son épouse,

Mercedes, mourut à Buenos Aires (Argentine), le 16 mai 1885. Son oncle,

Raymond (Raimondo) de Glymes (Wilmart) qui était avocat à Louvain (Belgique)

avait émigré avant lui en Argentine où il fut professeur de Droit romain à

l'Université de Buenos Aires. Raymond était né le 11 juillet 1950 à

Jodoigne-Souveraine (Belgique) et il est décédé à Buenos-Aires le 29

septembre 1937. Il y fit venir sa famille, dont son frère Ernest, le père de

Raoul. Raoul avait épousé à Paris le 4 mai

1922, Madeleine-Louise-Julie BARBE, née à Paris 14ème, le 21 avril 1902,

décédée à Anderlecht (Belgique), le 26 décembre 1994. Elle était la fille

d'Eugène-Nicolas BARBE, professeur de Sciences Littéraires au Lycée Condorcet

à Paris, né le 3 août 1857 à Buzet-sur-Tarn (Haute-Garonne), décédé à

Paris 6ème le 7 juin 1916 et de Laure ALLIER, sans profession, née à Lille

(Nord), le 14 juin 1873, décédée à Paris 6 ème le 15 septembre

1947.

De leur union, sont nés deux enfants : Anne-Mercedes-Suzanne-Renée de GLYMES

de HOLLEBECQUE, né à

Etterbeek (Belgique), le 22 janvier 1922, décédée à Saint -Raphaël (France),

le 1er janvier 2009. Elle avait épousé Jacques

DASSONVILLE, ingénieur chimiste.

Gérard DASSONVILLE marié à

Isabelle Sonck. Ils ont eu un fils Olivier DASSONVILLE

Jacques de GLYMES de HOLLEBECQUE, né à Etterbeek (Belgique), le 5 janvier 1924,

décédé le 6 avril 2004 à Oakland (USA). Il avait épousé Léone LAFLEUR et ils

ont eu 2 enfants : Françoise de GLYMES de

HOLLEBECQUE (décédée), marié à Maurice TRACK. Il ont eu deux enfants : Daniel

et David de TRACK

Raoul de Glymes, son épouse

Madeleine (Made) et leur fille Anne

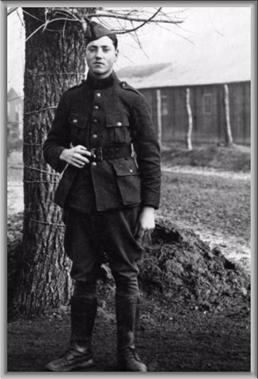

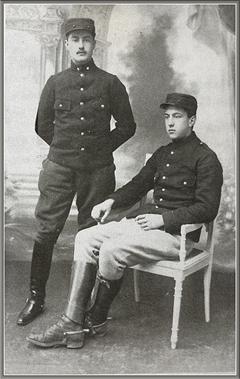

A l'âge de 14 ans, Raoul de GLYMES de HOLLEBECQUE fut interne au collège de San Carlo à Buenos Aires. Il rêvait de voir la Belgique, terre de ses ancêtres, devenir belge et servir la patrie de son père. Après ses études, âgé alors de 16 ans et très

attiré par le métier des armes, il entra à ses frais, en 1908, à l’Académie

militaire Argentine, où il eut comme professeur, le Colonel d’artillerie

belge Kestens. Raoul choisit naturellement cette arme et il reçut le

grade de sous-lieutenant en 1909 et de lieutenant en 1912.

En 1911, Raoul fut nommé

chef de section de la 2ème batterie du 2ème régiment

d’artillerie, avec laquelle il avait participé en 1912, aux grandes manœuvres

d’El Azul. Comme major de sa promotion, il choisit la garnison de Buenos

Aires ce qui lui permit d'étudier, en élève libre, les cours de diplomatie à

l’Université de la capitale argentine. En 1915, le premier conflit mondial éclate et désireux depuis longtemps de voir la terre de ses ancêtres, la Belgique, pays qu'il ne connaissait pas, il embarqua avec son frère Ernest-Roberto de Glymes (Robert) à bord d'un bateau pour rejoindre l’Europe et ils arrivèrent à Marseille le 19 novembre 1915. Dès leur arrivée à Marseille, les 2 frères s’adressèrent au bureau de recrutement et rejoignirent immédiatement l'artillerie de l'Armée belge comme simples soldats, volontaires de guerre. (le service militaire était devenu obligatoire en Belgique ! )Ils obtinrent tous les deux leur nationalité belge. Etant donné sa spécialisation, Raoul de Glymes fut envoyé au Centre d’Instruction de l’Artillerie belge à Eu (Seine Maritime) et il fût nommé sous-lieutenant et chef de la 2ème batterie d’obusiers de 105 mm en position à Reninghe (Flandre Occidentale). Le 12 août 1916, il fut muté à la 33ème Batterie de 75 mm, en position à Oudekapelle (ville belge près de Dixmude) et son courage lui valu d’être félicité par sa Majesté le Roi Albert 1er.

Sa batterie agissant en étroite collaboration avec l’aviation, Raoul de GLYMES, conquit par cette nouvelle arme, vit son avenir dans les airs. Le 25 mai 1917, il obtint son brevet d'observateur aérien à la 3ème escadrille, qui était alors basée à Saint-Idesbald (Flandre Occidentale) et son premier vol se fit sur un Farman F40. En juin 1917, ce terrain, ayant été jugé trop proche des lignes allemandes, la 3ème escadrille s’installa aux Moëres dans le Nord de la France. Ensuite, basée à Houthem (Hainaut), commandée par le capitaine HEDO, cette escadrille qui était équipée de Farman F- 40 fut chargée avant tout de réglage de tir.

Farman F40 sur lequel Raoul de Glymes fit son premier vol en 1917

En février 1918, la 3ème escadrille,

commandée par le capitaine DHANIS, reçoit les nouveaux Breguet XIV (Biplans

conçus en France et utilisés pendant le première guerre mondiale. Ils

servaient comme avions de reconnaissance ou de bombardiers).

(chasseur de reconnaissance et

bombardier)

Depuis l’aérodrome

de Bockum – Krefeld, près du Rhin, les pilotes poursuivirent leurs

missions dans le but de ramener des clichés de sites industriels et

militaires pour l’Etat-Major des troupes d’occupation.

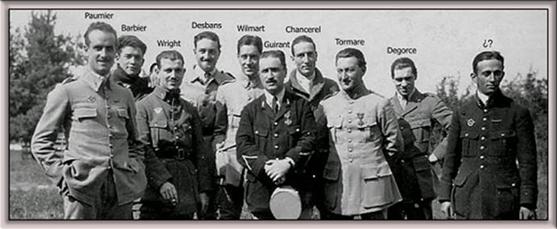

Le commandant de ZOYTHYDT,

le capitaine MOROY, le capitaine BIVER, le capitaine BARYTHELEMY, le lieutenant

DUCELLIER, le lieutenant de GLYMES, le sous lieutenant MOUTON, le

sous-lieutenant MEEUS le sous-lieutenant VERGUET, l’adjudant de BROCHOWSKI,

l’adjudant VILAIN XIIII, l’adjudant BRUGMANS, le sergent VAN MELLE et le

sergent VAN OPSTAEL.

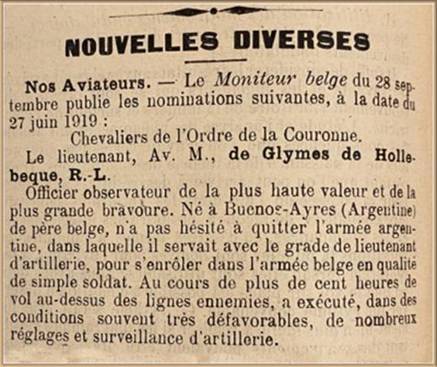

Raoul de Glymes participa à de nombreuses missions

d’observation aérienne au-dessus des lignes ennemies. Il fut cité à l’Ordre

du Jour de son unité et décoré de la Croix de Guerre, ayant au moins effectué

76 missions de guerre. Il fut également nommé Chevalier de l'Ordre de la

Couronne le 27 juin 1919 .

Moniteur belge du 28 septembre

1919

Parmi les nombreux argentins qui participèrent à la Grande Guerre,

citons :

Robert de

GLYMES (Roberto), frère de

Raoul, qui combattit également en tant qu'observateur dans l’Artillerie

belge, mais sur le front de Dixmude.

L'oncle de Raoul et Robert de GLYMES de HOLLEBECQUE Raymond - Louis - Joseph de

GLYMES de HOLLEBECQUE, citoyen belge et jeune avocat à Louvain (Belgique),

débarqua au printemps 1873, âgé de 22 ans, dans le port de Buenos-Aires,

envoyé par karl Marks pour y diffuser la doctrine communiste,

promouvoir le socialisme à Buenos-Aires et étendre les réseaux de la Première

Internationale (Association internationale des travailleurs fondée le 28

septembre 1964) en Amérique du Sud. Raymond était ami avec Laura, la fille de

Karl Marks et son gendre Paul Lafargue. Son enthousiasme était intense et

Karl Marks avait vu en lui "courage, fraîcheur et conviction". Son

objectif n'était autre que de faire la révolution socialiste en Argentine.

Avant son départ pour l'Argentine, le jeune communiste avait déjà un mandat d'arrêt émis par la police belge et il a donc dû changer son plan initial de partir à Buenos-Aires depuis le port de Bordeaux. Il s'est alors rendu clandestinement à Madrid, où il s'est réfugié, selon une enquête, dans la maison de José Mesa, un imprimeur qui fut introducteur du marxisme en Espagne. Quelques jours plus tard, il poursuivit son voyage vers Lisbonne où, le 19 octobre 1872, il s'embarqua pour la capitale argentine. Aux autorités

administratives, il avait déclaré s’appeler Raymond WILMART de GLYMES de

HOLLEBECQUE et être né à Jodoigne-Souveraine, le 11 juillet 1850.

Sa fille Maria-Clara mariée à Antonio PODESTA lui donna son petit-fils le plus célèbre, le prêtre Jéromino PODESTA. Celui-ci, scandalisera les secteurs conservateurs de l'Eglise catholique Argentine lorsqu'il est devenu évêque ! En 1966, Podesta rencontra Clélia LURO, séparée de son mari et mère de 6 enfants. Il a commencé une relation avec elle qui a conduit à sa démission d'évêque l'année suivante. En 1972, il épousa Clélia. Parfois, sa femme et lui

célébraient la messe ensemble. Si il est parfois qualifié de laïcité, il est

seulement suspendu de l'exercice du sacerdoce. Au moment de sa mort, il était devenu pauvre et il avait été largement oublié. Lorsque Podesta était mourant, l'archevêque de Bueno-Aires Jorje Mario Bergoglio (plus tard devenu le pape François) l'a contacté ainsi que sa femme. Il était le seul argentin à visiter Podesta à l'hôpital. Son épouse, Clélia Luro a dit plus tard que Bergoglio l'a défendue des attaques les plus vives du Vatican contre elle pour avoir épousé Podesta.

Monseigneur Jéromino PEDESTA - WILMART ttps://en.wikipedia.org/wiki/Jr%C3%B3nimo_Podest%C3%A1 "Buenos-Aires,

7 décembre 1967" Ce qu'on appelle maintenant

à Buenos-Aires "L'Affaire Podesta" a connu mercredi un nouveau

rebondissement. Msg Jéromino Podesta, évêque du faubourg populaire

d'Avellaneda, a en effet publié un nouveau communiqué, dans lequel il affirme

avoir été calomnié par les autorités militaires et par le nonce apostolique

en Argentine. C'est à la suite de ces calomnies qu'il a été contraint de

donner sa démission acceptée par le Vatican. La plupart des journaux

argentins dénoncent ce qu'ils appellent "Le scandale de la démission

forcée de l'évêque d'Avellaneda. (Journal Le Monde le 8 décembre 1967). Jéromino Podesta était le

fils de la cousine germaine de Raoul de Glymes de Hollebecque (Maria-Clara de

Glymes de Hollebecque), décédé le 10 février, de la même année que lui, en

1967. Le père de Jéromino était Manuel-Antonio Podesta.

Raimundo Wilmart de Glymes

finit ses jours au sein de l'élite. Il est décédé le 29 septembre 1937 à

Buenos-Aires. Une nécrologie flatteuse parut où sont soulignés

ses contributions à la formation de la nation argentine ! Karl Marx et lui;

entretenaient une relation épistolaire, puisque de l'autre côté d l'océan, on

a retrouvé trois lettres que Raimundo envoyait à son mentor. Ces lettres ont

été perdues à jamais; brûlées par sa fille de peur de ternir la réputation de

son père et l'honneur de sa famille. "Brûlez les navires, pour qu'ils ne

les utilisent pas contre vous" ! Un élégant caveau fut construit dans le célèbre

cimetière de Recoleta à Buenos-Aire. Une inscription figure sur la

plaque du caveau

"Libertatis Humanae Strenvo Vindicator (Vigoureux

défenseur de la liberté humaine). La plaque principale montre, son visage de

bronze au menton légèrement relevé, un regard ébloui de trois quart de

profil, vers ce qui promet d'être une victoire. Il repose auprès de sa

femme Carlota Correas de Caceres Wilmart et de son fils Jéromino

décédé quelques jours après la prise de pouvoir par les bolcheviks. Son

caveau sera vandalisé plus tard.

Porte du caveau et épitaphe de

Raimondo Wilmart de Glymes

Ci-dessus,

Raoul de Glymes avec son Nieuport

24 - 1997 Il mourut en héros

dans un combat aérien à Suippes dans la Marne le 1er novembre 1917, âgé de 39

ans. Il était toujours célibataire. Il fut inhumé dans le cimetière militaire

de Souain-Perthes-lès-Hurlus dans la Marne, un des plus grands

cimetières militaires de France de la Grande Guerre 14 -18.

Francis-Maurice-Hector EQUER de GLYMES (Francesco), autre cousin de Raoul, qui

s'engagea comme le précédent au service de la France et servit sur le front

d'Orient. Il fut blessé à Monastir en Tunisie et à Salonique

(actuel Théssalonique) en Grèce. Il était né à Cordoba en Argentine le 11 décembre

1899, fils de d'Eugène-Francis Equer né à Paris le 15 décembre 1855

et d'Odile-Marie-Josèphe de Glymes de Hollebecque, née au château de Jodoigne

(Brabant) en Belgique, 28 mai 1862.

Francis (Francesco) EQUER de

GLYMES Il est intéressant de penser à une Argentine dont tant de citoyens (43.000) sont partis combattre en Europe pendant la Première guerre mondiale. Compte tenu de la démographie du pays, c'est un nombre relativement important pour un pays qui est resté neutre.

A droite Jéromino de Glymes

Après la guerre, à son

retour d’Allemagne, le lieutenant Raoul de GLYMES demeura sous l’uniforme et

il fut admis à l’U.L.B (Université Libre de Bruxelles), pour y suivre les

cours de techniques d'aéronautiques du Professeur Allard et à Paris, les

cours de l’Ecole Supérieure d’Aéronautique où il reçut le diplôme d’ingénieur

en Aéronautique. Il s’inscrivit ensuite à l’Ecole Supérieure de Perfectionnement Industriel et effectua un stage d’un an au Laboratoire Eiffel. Diplômé d’études supérieures en sciences appliquées. Il obtint même le premier doctorat en sciences aéronautiques de France grâce au développement d'une maquette d'un nouveau profil d'aile qu'il essaya au laboratoire Eifel en 1922. C'est à cette époque qu'il

rencontra à Paris, sa future épouse, Madeleine - Lucie - Julie Barbe, fille

d'Eugène Barbe (né le 3 août 1857 à

Buzet-sur-Tarn, Haute-Garonne en France et décédé à Paris 6 ème, le 7

juin 1916 ) et de Laure Allier (née à Lille, Nord,

France le 14 juin 1873, décédée également à Paris 6 ème, le 15 septembre

1947). Raoul et Madeleine s'étaient mariés le 4 mai, 1922 à l'église de

St-Sulpice du 6 ème arrondissement de Paris.

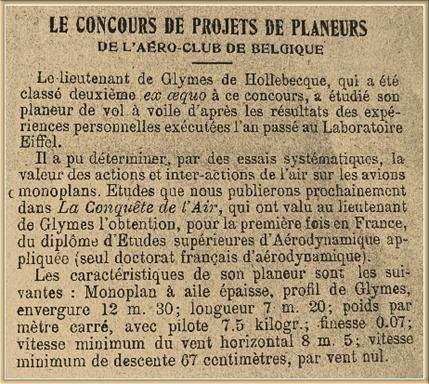

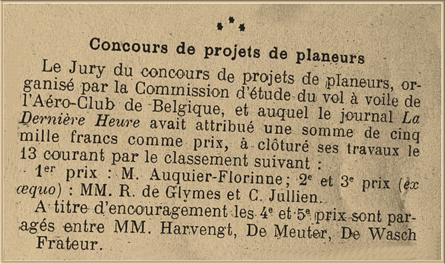

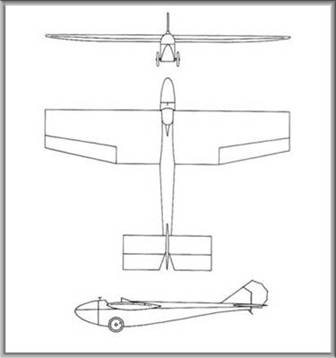

En 1923, Raoul de GLYMES de HOLLEBECQUE passa un doctorat en aérodynamique appliquée à l'université de la Sorbonne à Paris et il obtint un diplôme d'ingénieur civil de constructions mécaniques et aéronautiques. Raoul de GLYMES ayant orienté son intérêt vers le vol à voile et en attendant de gagner lui même ses ailes, étudia un monoplan, dont la maquette fut testée au Laboratoire Eiffel, pour mesurer les coefficients dynamiques. Les formes, profils et coupes furent déposés sous le brevet SGDG 158.132. Ce projet remporta le premier prix au concours de projet d’avions et moteurs de l'E.N.S.A (Ecole Nationale Supérieure d'Aéronautique) de 1921, et il fut classé second ex-æquo au concours de projets de l'Aéro Club de Belgique de 1923

Suite à ce succès,

l'ingénieur de GLYMES n'eut aucune peine à trouver un emploi lorsqu'il

fut démobilisé et le major George NELIS, dont le rôle fut important pour l'aviation

belge dans l'immédiat d'après-guerre, lui proposa de travailler à la SABCA

(Société Anonyme Belge de Constructions Aéronautiques). Raoul de Glymes fut

engagé en 1930, comme chef de service de contrôle à la SABCA, créée peu

auparavant. Durant ses loisirs, Raoul de

Glymes poursuivit ses recherches personnelles et à titre privé, le lieutenant

Maurice DAMBLON lui demanda de lui étudier un planeur pour participer au 2ème

concours de Vauville en France en juillet 1925. Les ailes doivent être

démontables afin de pouvoir le remiser facilement dans une grange, aux abords

des pentes. Raoul de Glymes était alors,

ingénieur responsable de la qualité à la SABCA qui avait besoin d'un banc de

test en vol pour l'étude du rendement de la voilure et des interactions des

fuseaux moteurs et autres organes de son projet de bombardier "S

3". Le planeur naîtra donc de la conjonction de ce

projet et de celui de Raoul de Glymes breveté qui fut primé en 1921 et 1923.

Premières esquisses du planeur de

Raoul de Glymes

L'appareil, équipé d'un

moteur léger Anzani de 10 cv parcourut la distance Bruxelles

(Haren) - Saint Valery-en-Caux en France en Normandie (France). Le moteur fut

ensuite enlevé pour permettre au planeur de Glymes de participer aux

compétitions de vol à voile. Ce monoplan était extrêmement léger, entre

autres grâce à son fuselage et ses ailes couvertes de toile de soie huilée.

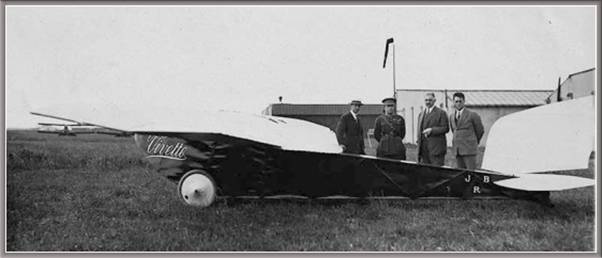

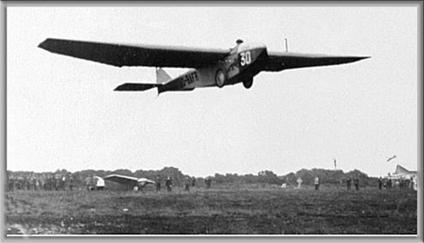

Le SABCA "de Glymes" aux

lignes racées et avant-gardistes

Les premiers essais

eurent lieu à Remouchamps le 23 décembre 1924 avec le lieutenant Maurice

Damblon comme pilote, qui réussit à voler 35 minutes, 4 secondes, 4/5 sur ce

planeur conçu par l'ingénieur de Glymes, battant le record mondial de vol à

voile. Ce fut le premier vol en planeur au-dessus de la Belgique.

Monoplan monoplace, il s’apparentait dans ses grandes lignes aux CASTAR et à la VIVETTE, construits également par Paul Poncelet à la SABCA. Il était cependant, pour sa voilure, dérivé directement d'un projet de trimoteur de transport ou de bombardement (SABCA S-3), qui ne vit jamais le jour, mais qui devait permettre d'étudier le rendement de cette voilure. Ces études furent exploitées dans la réalisation du trimoteur SABCA-S-II.

Caractéristiques Envergure : 12,30 m Performances Vitesse

à l'horizontale : 30,6 km/h

Le début des

années 20, vit poindre un engouement considérable pour le vol à voile et les

aviettes (moto-aviettes lorsqu'on les motorisaient). Dès sa création, la

SABCA suit deux politiques différentes. La construction sous licence d'appareils

d'origine étrangère, qui constitue sa principale activité et le développement

d'appareils de sa propre conception. Elle est aidée par le Gouvernement belge

qui crée une chaire aéronautique à l'Université Libre de Bruxelles et

construit à Rhode St-Genèse, un laboratoire aérotechnique pour donner au pays

les moyens de son autonomie. Dès lors, forte des connaissances techniques

accumulées en travaillant sous licence à des nouveaux moyens mis à sa

disposition, la SABCA se lance dans la réalisation d'appareil de sa propre

conception. Les premiers appareils sont des réalialisations modernes,

individuelles ou collectives, de membre de son personnel encouragés par

l'entreprise et destinés au tourisme ou au vole à voile. Les premiers

appareils sont des réalisations modernes, individuelles ou collectives, de

membre de son personnel encouragés par l'entreprise et destinés au tourisme

ou au vole à voile . Ils sont

nombreux et remportent tant de succès de 1923 à 1925 que la plupart des

planeurs et des aviettes de l'époque sont attribuées à la SABCA. C'est ainsi

que naissent l'aviette SABCA, le JULIEN SJ 1 et SJ 1A, les planeurs à moteurs

auxiliaires CASTAR et VIVETTE, la limousine SABCA DP, le planeur COLANHAN de

GLYMES, l'aviette MULOT, le biplan léger SABCA CAMGUL, l'hélicoptère FLORINE

1 et l'avion expérimental RUTTIENS.

Le

"CASTAR" La SABCA fut

donc un des premiers constructeurs à s'engager dans ce vaste mouvement

européen, essentiellement du fait de Paul Poncelet.

C'est le Commandant Georges Nelis qui engagea également Raoul de Glymes en 1930 à la SABCA. Raoul devint rapidement l'ami de Paul Poncelet. Celui-ci, passionné par les avions déjà avant la guerre, était contremaître de l'atelier bois de la SABCA. Il développa une aviette monoplan et monoplace avec aile en porte-à-faux, démontrant ainsi son savoir-faire en matière de construction robuste et légère, à l'époque où la construction des avions (biplans) tenait plus du cerf-volant que de l'engin aérodynamique. Il construisit son planeur avec des moyens rudimentaires en 1922 et 1923, dans une cave de la rue St-Vincent à Bruxelles. Il y avait consacré tout son temps libre et ses soirées pendant 8 mois. Il fut entièrement construit en bois (sauf les roues, essieu et manche à balai). Aucune commande n’était apparente. Paul Poncelet reçut le soutien de la SABCA, qui n'hésitait pas à encourager les initiatives de ses cadres et il put réaliser l'assemblage final dans un coin de hangar mis à sa disposition à l’aéroport de Haren-Evère

Premier fuselage du

Castar en construction

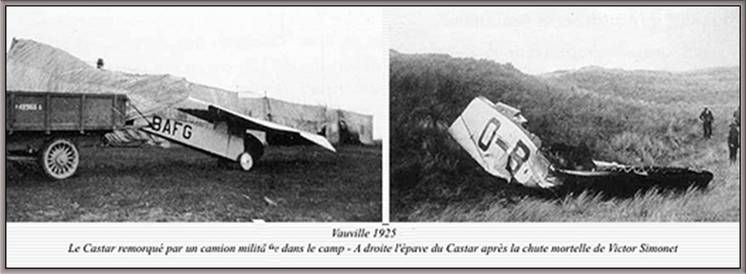

Baptisé

"CASTAR" et immatriculé 0-BAFG, le 18 juillet 1923, ce planeur

effectua son premier vol, piloté par Victor Simonet, devant un large public

et des nombreux photographes. Il fut catapulté par sandow (câbles

élastiques), le 10 février 1923 à Haren-Evère. Paul Simonet, qui doit le

piloter, désigne l'endroit et la direction dans laquelle il désire effectuer

les essais. Il arrête les détails du mode de lancement, le placement et la

tension des sandows, la retenue de l'appareil et les divers commandements

qu'il donnera. Ces commandements promptement exécutés, le planeur se libère

et effectue son premier vol en planant en ligne droite, à quelques mètres du

sol, pendant quelques secondes. Malgré la nuit tombante et la faiblesse du

vent, Victor SIMONET effectue trois nouveaux vols très réussis dont un de 115

mètres à des hauteurs d'environ 5 mètres. (La Conquête de l'Air, 1er mars

1923).

Le lendemain,

malgré une absence totale de vent, remorqué par une voiture, Simonet effectue

une douzaine de vols, dont le plus remarqué est de 225 mètres à une hauteur

de 20 mètres. Après d'autres

essais avec remorquage par automobile, il fut testé en vol plané à

Remouchamps et à Lixhe, près de Visé où il fit des vols d'une à deux minutes

avec gain d'altitude de cinquante mètres mais, lors du cinquième vol, Victor

Simonet cassa du bois et il fallut fabriquer un nouveau fuselage. L'opération

fut mise à profit pour y prévoir l'adaptation d'un moteur amovible Anzani de

7 CV. Lors de son premier vol motorisé, le pilote Victor Simonet accomplit un

vol de 45 minutes et monta jusqu'à 1100 mètres en survolant Bruxelles.

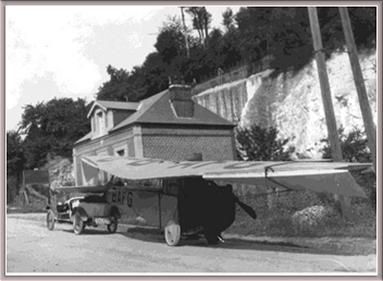

Le Poncelet

"Castar" avant les premiers vols à l'aérodrome d'Evère en février

1923. Le Castar prit

part au 2ème congrès de vol à voile à Vauville, dans le Cotentin, fin août

1923. Victor Simonet y remporta plusieurs trophées, deux premiers prix, un

second, et un troisième aux commandes du Castar configuré en planeur.

L'Aéro-club de Belgique organisa un meeting de moto-aviettes en septembre

1923, auquel participa le Castar gréé d'un moteur Coventry Victor bicylindre

de 16 CV, l’Anzani étant hors service suite à la perte d’un cylindre survenue

à Saint-Valéry-en-Caux lors du vol de convoyage vers Vauville où le Castar

arriva finalement par la route. Les performances du Castar muni de ce nouveau

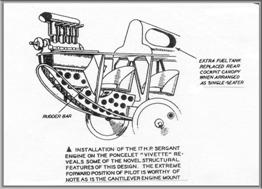

moteur furent décevantes. Il fut dès lors opté pour le moteur Sergant, choix

qui devait s'avérer judicieux, car c'est avec ce propulseur que le Castar

franchit la Manche (en compagnie du Poncelet Vivette) en octobre 1923 pour

participer au concours d'aviettes de Lympne (Grande-Bretagne). Les

Britanniques ne tarirent pas d'éloges pour les performances et la qualité de

la construction des aviettes Poncelet.

le Castar motorisé n°

21 au concours avec le Lieutenant Victor Simonet pilote, Pour se rendre à

Vauville pour le congrès d’aout 1923, par la voie des airs, Victor Simonet et

Paul Poncelet l’équipent de son nouveau moteur. Il faut se souvenir que cet

appareil était un planeur que l'on a transformé en avionnette et non une

avionnette dont on a fait un planeur ! L’appareil prend

la direction du Sud en faisant escale à Valenciennes, Douai, Calais, Boulogne

et au Crotoy. Toutes ce étapes se poursuivent sans problèmes, quand le bris

en vol d’un des cylindres de son moteur immobilise l’appareil à St-Valéry-en

Caux où il doit atterrir. Il continua alors son périple par la route,

remorqué par Mr et Me Demonty (directeur de la SABCA) qui avaient quitté

précipitamment Vauville où ils étaient depuis le début du congrès. Il fut

remorqué par une voiture jusqu’au Havre, puis par bateau et enfin tracté par

un camion de l’armée française jusqu’à Vauville. Il y

retrouvèrent le commandant André Massaux et Henri Julien. Tour à tour,

chacun devint gardien des appareils ou dirigeant des équipes.

Le Castar tracté par

l’automobile de Mathieu Demonty, A Vauville, le

vaillant pilote du Castar, Victor Simonet, a dépassé des records obtenus

jusqu'à présent, battant des records du durée et il

remporta un grand succès et plusieurs trophées.

La "VIVETTE"

Une

particularité de ces aéroplanes était la position du réservoir d'essence, qui

est située juste derrière la tête du pilote, servait de protection à cette

dernière en cas de choc. De fait, au cours d'un accident, le réservoir joua

bien son rôle protecteur. Mais si dans le choc, le carburant s'était écoulé

et enflammé, le pilote se serait trouvé dans une situation très

précaire ! La Vivette

pouvait aussi être configurée en planeur, monoplace ou biplace, en y ajoutant

un deuxième siège directement derrière le siège du pilote, à la place du

réservoir de carburant, ce qui permit à Raoul de Glymes, d'accompagner son

ami et collaborateur Paul Simonet dans ses nombreux vols d'essais.

Le siège arrière et le

réservoir furent enlevés

La

« Vivette », fut offerte par son propriétaire, J-B Richard au

Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire (Bruxelles) en juillet 1926.

L'appareil fut radié par l'Administration de l'Aéronautique le 31 janvier

1931. Elle fut restaurée en 1995, dans les ateliers de Roger Poncelet

(petit fils de Paul), sous le patronage de la SABCA, à l'occasion des 75 ans

de l'entreprise. Elle fut accrochée vers 2002 aux douves du hall de

l'aviation du Musée (MRA).

La "Vivette"

dans le hall de l'aviation

§ Le "JULLIEN SJ.1" qui faillit

être construit en série et le SJ.2, dessiné par le jeune ingénieur parisien

Henri Jullien engagé comme chef de production à la SABCA débutante. § Le planeur monoplan COHALAN, étudié et

construit par l'ingénieur Raoul de Glymes, responsable qualité de la SABCA

(décrit précédemment). § Le "SABCA Junior",

planeur-poutre inspiré du Zöfling allemand. Le fuselage est une simple poutre

reposant sur un patin amorti et le pilote est assis juste en avant du bord

d'attaque. La voilure est rectangulaire en plans, dotée d'ailerons

classiques. §

Les succès engendrés à Vauville et dans différents concours

internationaux et les encouragements des autorités et des différents

aéro-clubs, poussèrent Paul Poncelet et l'ingénieur Mathieu

Le curieux SABCA DP

biplace aux allures de limousine aux iles repliables

MEETING expérimental de VAUVILLE

Le vent y étant

particulièrement favorable au vol à voile, de nombreux participants y furent

représentés. Comme en 1923, une épreuve était ouverte sur un parcours

quotidien Vauville – Carteret – Vauville.

25 juillet 1925 - Veille

de l'ouverture du Meeting Dès le matin, les trois appareils

belges prirent la ronde. La Vivette, pilotée par Albert

Massaux (N° de concours 29), suivie des 3 appareils de construction

françaises. Sur les 34 appareils inscrits (17

planeurs et 17 avionnettes), 11 participèrent au meeting, dont seulement 6

planeurs réussirent leur vol qualificatif et se révélèrent aptes à prendre le

grands vols. Un certain nombre de machines de petits constructeurs étant

encore inachevées. Malheureusement, le vol à voile, par

courants ascendants tel qu'il se pratique à Vauville, est, en raison du

relief accidenté du terrain et la violence des vents régnants, un sport très

dangereux qui nécessite d'excellents pilotes montant des machines éprouvée,

solidement construites et particulièrement bien étudiées. Le terrain de

Vauvile ne se prête donc pas aux petits inventeurs qui cherchent à réaliser

une idée nouvelle avec des moyens souvent précaires Il fut donc interdit de

laisser prendre le départ à des pilotes non brevetés ou à des appareils, soit

trop légers de construction, soit de proportions ou de centrage insuffisamment

étudiés. C'est la raison pour laquelle ne

prirent effectivement part aux épreuves que le planeur d'Afred Auger, et les

3 appareils belges, le Castar, la Vivette et le Colanhan de Glymes. Parmi les

autres concurrents, la plupart ne purent pas se qualifier par le vol

réglementaire de 10 secondes et seul, Robert Ferber tint à exécuter un vol

d'une vingtaine de minutes avec son biplan fait pour un tout autre terrain.

Ajoutons, que le 6 août 1925, le pilote Gaudin, prenant le départ pour la

première fois sur le planeur Peyret Abrial, fut nettement surpris par la

brutalité de l'envol et faisant une fausse manoeuvre, vint s'écraser sur le

sol d'une de 10 mètres. Seule, la forme spéciale du tandem Peyret, lui évita

un l'accident mortel. Enfin, la

planeur Landes-Breguet, arrivé dans les derniers jours du meeting, ne put

faire aucun essai concluant et ne put pas donner les résultats que le succès

des petits modèles construits par les frères Landes faisait espérer. Les seuls

planeurs et les pilotes sélectionnés pour pendre part aux épreuves,

sont donc :

Comme on peut le voir, la moitié des appareils étaient belges.

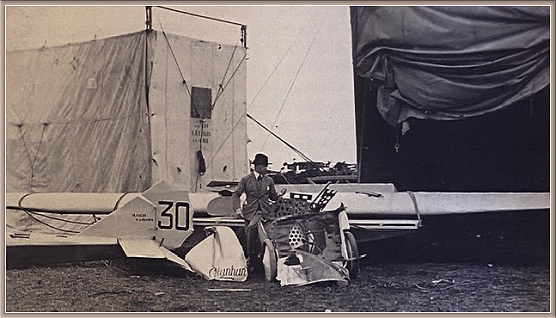

La SABCA présenta trois appareils dans sa catégorie de planeur : · Le monoplan Poncelet"Castar",

piloté par le Lieutenant Victor Simonet · Le monoplan

Poncelet"Vivette", piloté par le Commandant Albert Massaux · Le monoplan"de Glymes -

Colanhan", piloté par le Lieutenant Maurice Damblon. Maurice Damblon,

avec le planeur de l'ingénieur Raoul de Glymes, aurait pu être recordman du

monde du durée si il n'avait pas vécu une avarie

technique.

La"Vivette"en

configuration planeur, moteur retiré et capot abaissé Outre les 3 appareils belges de la SABCA, il y avait 3 appareils

français : · Le monoplan Perey Abrial « Vautour »

piloté par Albert Auger · Le monoplan piloté par Gaudin · Le biplan Ferber, piloté par Robert le

fils du pionnier d’aviation Ferdinand Ferbert

26juillet 1925, une journée mouvementée ! La journée malheureusement endeuillée par une chute mortelle,

fut cependant très fertile en performances et très forte enémotions ! A 9 h 55 minutes 18 sececondes, le lieutenant Maurice Damblon,

sur le planeur de GLYMES-COLANHAN prit son envol (n° de concours 30)

A 10 h 47

minutes 46 secondes, le Commandant Albert Massaux, sur le Poncelet

VIVETTE, s'envola à son tour (n° de concours 29). Il était bien connu des

familiers de l'aviation pour son audace et sa maitrise, autant que pour sa

bonne humeur.

Albert Massaux

Le vol de ces

trois machines était vraiment splendide, un véritable ballet aérien ! On

avait l'impression que les trois pilotes belges voulaient au cours de cette

première journée, battre le record du monde de durée, officiellement détenu

par Alexis Maneyrol avec 8 heures 4 minutes 50 secondes.

A 16 h 30

minutes, Alfred Auger décolla avec le planeur conçu par Georges Abrial et

construit par les Ateliers d’Aviation Louis Peyret de St-Cyr (France),

immatriculé A-02, et baptisé "VAUTOUR" (N° concours 18). C’était un

monoplan, monoplace à aile haute en bois.

Aéronaute,

Alfred Auger avait fait monter sur son planeur un instrument mis au point par

Raoul BADIN et déplacé de son ballon, appelé «Variomètre ou sustentiomètre »,

qui permettait de mesurer la vitesse d’un avion par rapport à l’air dans

lequel il évolue et de faire du pilotage sans visibilité de manière

contrôlée. Il indique également les vitesses verticales. Cet instrument était

devenu obligatoire en 1923 à bord des avions de transport civils. Raoul Badin

figure parmi les pionniers de l’aéronautique. Il consacra sa vie à la

sécurité aérienne et son nom est familier à tous les pilotes, depuis leur

formation initiale.

Le monoplan

Peyret Abrial « Vautour » avait été aménagé en laboratoire aérien. Auger

voulait tester le variomètre monté sur un mât derrière l’habitacle. Sous le

plan, au centre de gravité, on avait mis une planchette amovible destinée à

recevoir les instruments nécessaires aux mesures en vol. Un mât caréné,

prenait appui sur la planchette et sortait verticalement par l'extrados du

plan médian pour porter les indicateurs d'angle d'attaque et de vitesse. Les

tubes et les biellettes qui assuraient les connexions avec les enregistreurs

passaient par l'intérieur de ce mât.

Au cours de ce

vol, Auger avait atteint l’altitude maximale que lui permettait la vitesse du

vent sur la pente. Se laissant déporter par le vent pour éviter un grain, il

avait rencontré une ascendance qu’il ne connaissait pas, mais qui lui permit

de s’élever jusqu’à atteindre le plafond des nuages. Il fut aspiré par un

cumulus noir il battit le record du monde d'altitude avec 720 mètres, grâce à

un passage du vol de pente au vol thermique. Ce fut le premier vol thermique

français (involontaire) et le second au monde. Le 12 août 1926,

aspiré accidentellement dans un nuage d'orage, le pionnier allemand Max Kegel

gagne environ 2.000 mètres d'altitude en raison des courants ascendants dans

le nuages et parcourut ensuite une distance de 55,2 km, c'était un record du

monde.

Vers 16 h, peu avant l'atterrissage d'Auger le

chronométreur M. Matabon et le commissaire qui suivait le vol des planeurs,

signalèrent la disparition du planeur « Castar » de Victor Simonet. Il ne

réapparaît pas et une voiture part à sa recherche. Nulle inquiétude encore.

On pense que Simonet a tout simplement atterri quelque part vers Sionville.

Van Opstal qui va prendre le départ pour la course quotidienne des aviettes

prévient que s'il voit le planeur de Simonet, il lancera un message situant

le lieu d'atterrissage, afin qu'on aille le dépanner. Van Opstal et et son

coéquipier lancèrent à leur premier passage au dessus du terrain un plan

situant l'endroit où Simonet était descendu. C'était dans le ravin de Biville

! Des alternatives d'espoir et d'inquiétudes et des bruits contradictoires

arrivèrent. C'est seulement vers 18 h que la nouvelle officielle tomba. On a

retrouvé le pauvre Simonet tué à côté de son appareil brisé.

Victor Simonet,

ancien collègue de la Ligue Française du Cerf-Volant, s'était consacré à

l'exploration aérienne, et ses observations aérologiques contribuèrent

beaucoup au progrès du vol à voile. Il était considéré comme l'as du vol à

voile et le triomphateur du meeting de Vauville 1923.

Ces deux

accidents furent tous les deux dus à des ruptures de commande. Rupture de la

commande de profondeur de Simonet, et rupture de la commande de gauchissement

de Damblon. Les câbles utilisés par les planeurs belges étaient des câbles du

type rigide et non les câbles extra souples employés en France pour les

commandes. Sous l'action des pliages alternés, les fils se brisent un à un

jusqu'à rupture complète du câble. Le même accident se produisit d'ailleurs

sur l'avion du commandant Massaux, dont le câble de rappel des pédales de

direction se brisa également, mais la rupture de cette liaison non

indispensable au pilote, ne provoqua pas d'accident. Toutefois,

l'ingénieur Raoul de GLYMES de HOLLEBECQUE pouvait être très fier de son

œuvre !

Le vol à voile

est un sport, mais il est aussi un moyen scientifique d'expérimentation

aérodynamique et de recherches pour le progrès de la science. Il fut donc

intéressant de constater que lors du Meeting de Vauville, on essaya pour la

première fois, d'utiliser le vol à voile pour une expérience vraiment

scientifique. Ce meeting expérimental permit de sortir du "sport

pur" et se transformer par l'emploi d'instruments de mesure et une

méthode nouvelle d'expérimentation aéronautique. Sans doute, il y a encore beaucoup

à faire, mais l'impulsion donnée n'a pu qu'être positive pour le progrès

scientifique.

Différents prix

furent attribués : 12.000 FB. Le commandant

Albert Massaux, plus jeune et plus endurant, s'était fait la spécialité de

durée et se vu attribuer également une prime de 12.000 FB. Dans la

catégorie "expérimentation de maquettes en grandeur", le prix fut

décerné à l'ingénieur Raoul de Glymes car son planeur était la réduction exacte

d'un avion de bombardement trimoteur étudié à la SABCA. Une prime de 10.000

FB lui fut attribuée.

Ecrit par

Raoul de Glymes pour son ami Victor Simonet - (La

conquête de l'air 1925 - Août - Septembre 1925)

"Simonet n'est plus !

Le vol à voile

est un sport, mais il est aussi un moyen scientifique d'expérimentation des

avions. Est-il utile au progrès de la science aérodynamique ? Faut il se

décourager après le malheur qui nous frappe ?

LE PLANEUR LABORATOIRE Les essais des

modèles réduits au laboratoire (soufflerie) sont de nature à nous fixer sur

la résistance de l'avancement, la portance et l'emplacement ainsi que sur le

point d'application des résultantes d'où l'on peut déduite l'emplacement du

centre de gravité pour que l'avion soit stable statiquement en courant

uniforme, mais ces résultats doivent subir de multiples corrections assez

importantes.

Bientôt, les

planeurs permettrons aussi la détermination des

caractéristiques visant le reconstitution de la polaire en vol à voile. Pour

que cela soit possible, il fallait deux choses :

1° une station permanente de vol à voile (elle existe à Vauville) En ce qui concerne les caractéristiques, si nous supposons que

le planeur est un stationnement relatif (immobile par rapport à

l'observateur) en courant d'air uniforme, la mesure d'angle d'incidence par

rapport à l'horizontale jointe à celles de la direction du vent et de la

vitesse du vent, suffisent aux calculs de chaque point de la polaire, car le

poids des appareils est connu. Au point de vue

expérimental, ses mesures pourront se faire à bord, sans que le pilote ait

besoin d'immobiliser son planeur par rapport au sol, l'instrument de MM Coune

et Vorobeitchik de la SABCA remplit ce désiteratum.

La comparaison des résultats d'essais effectués sur petit modèle dans une

soufflerie avec ceux réalisés en vol vont nous

réserver certainement beaucoup de surprises et la lumière pourra se faire sur

beaucoup de points obscurs actuellement, concernant les réactions

aérodynamiques. "Raoul de

Glymes"

LE PLANEUR D'ETUDE (Raoul de Glymes) Le planeur a été de tout

temps le précurseur des avions. Il est en sommes, la base expérimentale des

formes à donner aux avions. Aujourd'hui, que la finesse des avions est plus

que jamais recherchée pour l'avenir de l'aviation commerciale, les

expériences de vol à voile sont de plus en plus utiles. L'apparition des

avions gros porteurs à faible puissance dans l'aviation commerciale allemande

crée une ère nouvelle d'aviation économique de laquelle dépend

essentiellement l'avenir des transports aériens. Il n'est pas osé de dire en

1925, que les avions actuels "gros gaspilleurs de puissance" ont

vévu.

"Les recherches et les expériences auxquelles le vole à voile à donné lieu ont bien servi la cause de l'Aéronautique. Elles ont d'abord permis à nos pilotes de battre les reccords retentissants établis par les aviateurs allemands et elles ont orienté nos contructeurs dans une voie qui aboutira certainement à l'amélioration sensible des qualités aérodynamiques des voilures" Ces paroles de Laurent

Eynac, écrites en 1923, paraissent écrites aujourd'hui (1925) pour mieux

faire ressortir toute la portée des records du monde retentissants que

Damblon et Massaux viennent successivement de battre à Vauville pour la plus

grande gloire de l'aviation belge.

Raoul de GLYMES

En 1927, Raoul

de Glymes signe pour un avion monomoteur, le DG-10. L'ingénieur Raoul de

Glymes a conçu un monomoteur monoplan à aile haute qu'il fit construire à ses

frais par le menuisier d'une entreprise bruxelloise. Le SABS n°1 L.B.T. fut

inscrit le 15 juin 1927 au nom de la S.A pour l'application de brevets, sise

à Bruxelles, sous la matricule 0-BAFY.

Le 22 août 1931, le lieutenant colonel ISERENTANT, Président de la commission sportive de l'Aéro Club Royal de Belgique, organisa un rallye aérien dont les épreuves visaient à l'endurance du pilote, à la connaissance parfaite de ses itinéraires et à des exercices très précis de navigation. Bob VANDEVELDE y participa avec le DG-10 et fut classé premier, ce qui lui permit d'équiper l'appareil d'une splendide boussole, car les prix consistaient en bons d'achat de matériel aéronautique. L'appareil monomoteur 00-AKV vola durant plusieurs années et fut rayé des registres le 8 mai 1935 pour une raison inconnue. Le 5 novembre 1930, suite au succès remporté pas le DG-10, Raoul de Glymes étudia et dessina les plans du DG-11, avion bimoteur de tourisme, dont le projet fut remis à Direction de l'Aéronautique Civile. Ce projet fut primé et il reçut un prix de 15.000 francs belges de l’époque. Cependant, l'appareil ne vit jamais le jour et la crise économique, mit un frein à la carrière de constructeur d’aéronefs de l'ingénieur Raoul de Glymes de Hollebecque.

Le 30 avril 1949, Raoul de Glymes fut nommé Major honoraire de réserve de la Force aérienne belge.

Le 15 novembre

1949, il fut promu Commandeur de l'Ordre de Léopold II.

13 février 1954,

il reçut à l'exposition nationale du travail, la médaille commémorative du

travail.

En novembre 1954, le dossier complet fut transmis à la Direction de l’Administration de l’Aéronautique, 53 Boulevard du Régent à Bruxelles. Dans une lettre adressée à André Watteyne, datée du 13 octobre 1958, Raoul de Glymes signalait qu’il allait envoyer directement l’avant projet de l’avion DG-12 au service de l’Aéronautique française !

Raoul assistait avec son épouse

Madeleine Barbe à de grands bals organisés par le Club de Officiers

"Mars er Mercure", dont celui organisé le 26 décembre 1955 à

l'Hôtel Atlanta à Bruxelles et en 1956, à celui des Officiers de réserve à

l'Eden Palace. En 1956, il s'était établi au 68, rue Voie de Liège à Herstal, juste en face de la F.N où il travaillait.

MANIFESTATION AERONAUTIQUE D'HAREN

Il y avait

également le Saint-Hubert, mû par un moteur Hermès de 105 cv, création de M.

Orta, l'avion léger à ailes hautes de WIELEMANS, équipé d'un moteur Scrorpion

de 35 cv et enfin de WAUTERS d'OPLINTERS, un petit appareil en cours de

construction dont le moteur Salmson de 40 cv permettait d'atteindre 180 km/h.

CONGO BELGE

En 1919, le

gouvernement a été fondé par la Régie industrielle des mines de Kilo-Moto.

Elle est transformée en février 1926 en une société de droit congolais, la

Société des Mines d'Or de Kilo-Moto SCRL (SOKIMO). Le siège de la société

était à Kilo (Congo belge) et son siège social administratif était situé à

Bruxelles, 1 Place du Luxembourg.

Village des cadres de

la Mine à gauche et Village des travailleurs de la Mine à droite

photo à venir

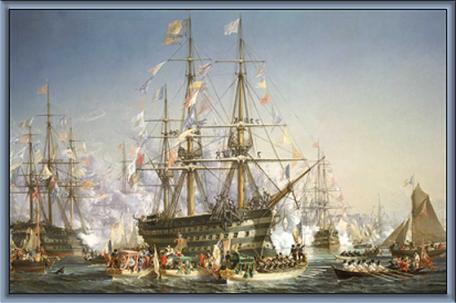

La "BRETAGNE" est un vaisseau

rapide mixte, trois mâts, à trois ponts inspiré du "Napoléon", mais

conçu par l'ingénieur polytechnicien Julien Marielle (1817-1897), construit

au chantier naval de Brest et lancé en 1855. La décision de le motoriser a

été prise après la mise sur cale. Il est le seul de son type. La machine de 1

200 CV comprenait un « appareil évaporatoire » de huit corps de chaudières à

cinq fourneaux chacun, et qui permettait de filer 13,5 nœuds (25 km/h)

environ. Il consommait 150 tonnes de charbon par 24 heures. L'hélice à deux

ailes doubles pouvait être remontée afin de ne pas gêner la marche à la

voile. La machine était composée de deux cylindres. Le vaisseau fut retiré du service actif

de la flotte en 1866 pour servir de caserne, puis de navire-école aux novices

et apprentis marins en rade de Brest. Il sera définitivement condamné en 1879

avant d'être démantelé l'année suivante :

Après sa

retraite, Raoul de GLYMES de HOLLEBECQUE, vécut avec sa femme à Paris, dans

le 1er arrondissement, au 4 rue St-Florentin ou il consacra

son temps à fabriquer de plus petites maquettes de bateaux anciens,

entièrement construites avec du matériel de récupération, des boîtes de

cigares, des allumettes, etc.....

Maquette réalisée pour

son petit fils Gérard Dassonville

Raoul de Glymes de Hollebecque a été décoré pour ses nombreuses missions.: Major honoraire

SOURCES

Site réalisé par Laure DASSONVILLE

|